Q)交通事故で被害者が死亡した場合(死亡事故)の慰謝料などの損害賠償額について、一般的な計算方法を教えてください。

弁護士からの回答

A)死亡事故の場合に認められる損害項目としては、一般的に次のものがあります。

①治療費

②葬儀関係費

③死亡慰謝料

④死亡逸失利益

⑤弁護士費用

順番に解説していきます。

死亡事故の損害賠償項目と計算方法

①治療費

☑病院に搬送され、治療を受けた後に亡くなった場合に、必要かつ相当な実費全額が認められます。

②葬儀関係費

☑自賠責保険から支払われる金額:60万円(定額)

この金額を超えた場合は、「社会通念上、必要かつ妥当な実費」として認められれば100万円まで支払われる可能性があります。

☑加害者側の任意保険会社が提示してくる金額:120万円以内

☑裁判で認められる上限金額:150万円(原則)

弁護士に依頼して訴訟を提起した場合の金額です。

150万円を下回る場合には,現実に支出した金額の限度で認められます。

☑遺体搬送料等の費用については、葬儀とは直接には関係がない費用のため、葬儀関係費とは別に相当な範囲で認められます。

☑その他、墓石建立費、仏壇購入費、永代供養費などは、それぞれの事案ごとに判断されます。

☑たとえば、葬儀費用に100万円がかかった場合、ご遺族は60万円を自賠責保険から受け取り、残りの40万円は加害者側の任意保険会社と示談交渉していくか、もしくは初めから任意保険会社と100万円について示談交渉をしていく、という方法があります。

③死亡慰謝料

☑亡くなった方の精神的苦痛や損害に対して支払われるものです。

☑死亡慰謝料は、被害者の方の家庭での立場、状況などによって一定の相場金額が決められています。

「自賠責基準による死亡慰謝料」

自賠責基準では、死亡慰謝料は「被害者本人の死亡慰謝料」と、「ご家族などの近親者慰謝料」を合計した金額で支払われます。

・被害者本人の死亡慰謝料:400万円(一律)

・近親者慰謝料:配偶者・父母(養父母も含む)・子(養子・認知した子・胎児も含む)の人数によって次のように金額が変わります。

1人の場合/550万円

2人の場合/650万円

3人以上の場合/750万円

※被扶養者の場合は上記の金額に200万円が上乗せされまする。

・自賠責保険金の請求手続きを解説(死亡事故編)

「弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料」

被害者の方の家庭での立場などによって、相場金額が設定されています。

<死亡慰謝料(弁護士(裁判)基準)の相場金額>

| 被害者が一家の支柱の場合 | 2800万円 |

|---|---|

| 被害者が母親・配偶者の場合 | 2500万円 |

| 被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合 | 2000万~2500万円 |

・被害者の方が高齢者の場合、たとえば母親であっても、上記の「被害者がその他」の基準で判断される傾向にあります。

・被害者の近親者が固有の慰謝料を請求する場合には、上記金額から減額され、それぞれの近親者等の固有の慰謝料に割り振られたり、調整が図られることがあります。

・後遺障害の場合の近親者慰謝料と異なり、近親者がいたとしても慰謝料の総額が増えるわけではないことに注意が必要です。

・さらに、事故態様が悪質(ひき逃げ、信号無視、飲酒運転等)だった場合や、加害者の事故後の態度が著しく不誠実な場合などでは死亡慰謝料が増額されることもあります。

・したがって、死亡慰謝料の算定においては、まず上記類型化された基準を前提に、個別具体的な事情も考慮する必要があります。

・交通死亡事故の慰謝料増額法と実際の解決事例集

チェックポイント①慰謝料は全部で4種類

交通事故の慰謝料には、

①入通院慰謝料(傷害慰謝料)

②後遺障害慰謝料

③死亡慰謝料

④近親者慰謝料(近親者固有の慰謝料)

の4種類があります。

被害者の方が死亡した場合は、死亡慰謝料を受け取ることができますが、たとえば交通事故の被害にあい、病院での治療を受けた後に亡くなった場合は入通院慰謝料も受け取ることができます。

また、ご家族の精神的苦痛・損害が大きい場合は、近親者慰謝料を請求することができます。

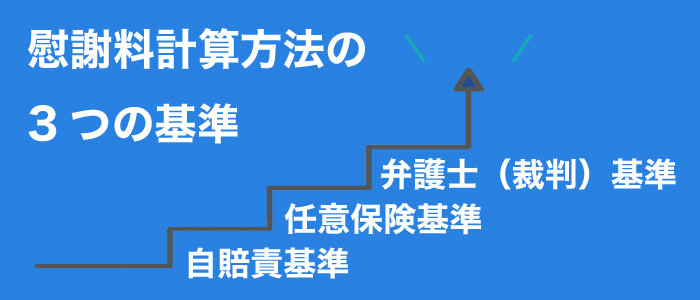

<チェックポイント②慰謝料の計算で使われる3つの基準>

慰謝料の算定では次の3つの基準が使われます。

「自賠責基準」

自賠責保険で定められている基準で、もっとも金額が低くなります。

「任意保険基準」

各任意保険会社が独自に設けているもので、自賠責基準よりも少し高い金額になるように設定されています。

「弁護士(裁判)基準」

・金額がもっとも高額になる基準です。

・弁護士(裁判)基準で算定した金額が、被害者の方が本来受け取るべき金額になります。

・過去の裁判例から導き出されている基準で、弁護士や裁判所も用いるものです。

・弁護士が被害者の方の代理人として加害者側の任意保険会社と示談交渉をするときや裁判になった場合でも、この基準を主張していきます。

・【注意】交通事故慰謝料の3つの計算基準

つまり、交通事故の慰謝料など損害賠償金は弁護士(裁判)基準で計算した金額を保険会社に認めさせるべきなのです。

④死亡逸失利益

☑被害者の方が生きていれば、将来的に得られるはずだった収入(利益)です。

(年収)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)×(1-生活費控除率)=(死亡逸失利益)

「年収」

・事故前年の年収を基本とします。

・幼児、生徒、学生、専業主婦の場合は、全年齢平均賃金又または学歴別平均賃金が基準となります。

「就労可能年数」

・原則として、18歳から67歳とされます。

・年長の被害者の方については,年齢や仕事内容等を考慮したうえで,事故時の年齢から67歳までの年数と、平均余命の2分の1のどちらか長期の方を採用することもあります。

・未就労者の場合は、18歳または大学卒業後の年齢から67歳までの年数が基準となります。

「ライプニッツ係数」

・逸失利益は、将来の収入を現在に一時金として受け取ることになります。

すると、現在と将来ではお金の価値に変動があるため、その差額を現時点で調整する(中間利息を控除する)必要があり、そのために用いるのがライプニッツ係数です。

・ライプニッツ係数は、あらかじめ定められている係数表から調べます。

【参考資料】

「就労可能年数とライプニッツ係数表」(厚生労働省)

「生活費控除率」

・もし生きていれば生活費にお金がかかるところ、亡くなったことにより生活費を支出する必要がなくなったため、その分を控除しようというものです。

・死亡慰謝料と同様に、被害者の方の家庭での立場によって一応類型化されており、以下のように考えられています。

<生活費控除率の目安>

| 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |

|---|---|

| 被害者が一家の支柱で被扶養者2人以上の場合 | 30% |

| 被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 | 30% |

| 被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 | 50% |

☑死亡逸失利益の詳しい計算例は、こちらのページで解説しているので、参考にしてください。

⑤弁護士費用

☑示談交渉が決裂、提訴して裁判になった場合などで弁護士が必要と認められる事案では、最終的に判決で認められた損害賠償金額の10%程度を相当因果関係のある損害として、弁護士費用相当額が損害賠償額に加算されます。

☑弁護士費用相当額は示談交渉では認められず、裁判で判決までいった場合に認めらます。

見方を変えれば、本来であればご自身で負担しなければならない弁護士報酬の一部を加害者側に負担させることができるわけです。

・交通事故死の損害項目と示談交渉のポイント

被害者が年金を受け取っていた場合はどうする?

☑被害者の方が年金を受給していた場合は、就労の逸失利益とは別に、年金の逸失利益についても請求することができます。

(年収)×(平均余命年数に対するライプニッツ係数)×(1-生活費控除率)=

(年金の逸失利益)

☑就労の逸失利益の場合と異なり、生活費控除率は50%~80%と高めに認定されることが多いのですが、それは年金が、もともと生活費として費やされることを前提にしており、控除率も高いと考えられているためです。

☑年金は、亡くなるまでの支給が前提とされているため、ライプニッツ係数については死亡時の年齢の平均余命年数が基準となります。

詳しい内容については、交通事故に強い弁護士に相談されるとよいでしょう。

死亡慰謝料は誰が受け取ることができるのか?

☑死亡慰謝料は、被害者の方の精神的な苦痛・損害に対して支払われるものですが、被害者の方はすでに亡くなっているため、受取人はご遺族などの親族になります。

☑ただし、ご遺族であればどなたでも受け取ることができるわけではありません。

相続という形になるため、法的な優先順位や分配率が決まっていることに注意が必要です。

【相続人の順位と法定相続分】

<相続人が子(相続順位第1位)の場合>

| 配偶者 | 2分の1 |

|---|---|

| 子 | 2分の1 |

❏たとえば子供が2人の場合、2分の1をさらに分けるので、1人の相続分は4分の1になります。

❏すでに子供が死亡している場合、子供の子供=被害者の方の孫がいれば、「代襲相続」により孫が相続人順位の第1位になります。

<相続人が親(相続順位第2位)の場合>

| 配偶者 | 3分の2 |

|---|---|

| 親 | 3分の1 |

❏両親(父母)がいる場合、3分の1を2人で分けるので、1人の相続分は6分の1になります。

❏被害者の方に子供がいない場合は、親が配偶者とともに相続人になります。

❏養子縁組をした養父母も相続人になります。

<相続人が兄弟姉妹(相続順位第3位)の場合>

| 配偶者 | 4分の3 |

|---|---|

| 兄弟姉妹 | 4分の1 |

❏兄弟姉妹の割合である4分の1を、さらにその人数で分配します。

❏被害者の方に子供や親がいない場合は、兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。

❏兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子供が同順位で相続人になります。

詳しい解説はこちら

以上、死亡事故の場合の慰謝料など損害賠償金の内容や計算方法について解説しました。

交通死亡事故でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所にご相談下さい。

【着手金は無料】