遺産分割審判とは|手続きと流れを弁護士が解説

相続の話し合いには

「遺産分割協議」と

「遺産分割調停」がある

親などの被相続人が亡くなり、兄弟姉妹などの相続人が遺産を相続する場合、通常は次のように手続きを進めていきます。

<遺言書がある場合>

その内容に従って相続を進めていきます。

<遺言書がない場合>

相続人同士で「遺産分割協議」を行ない、分割方法や割合などを決定していきます。

<遺産分割協議が成立しない場合>

遺産分割協議で話し合い、すべての相続人が納得をして判を押すことができればいいのですが、実際にはもめてしまい、話がまとまらないことがあるのが相続の現実です。

その場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、第三者(裁判官 + 調停委員)を交えて話し合いによる解決を目指します。

- 分割方法などについて、相続人同士がそれぞれ自分の主張を譲らず、

いつまでも話し合いがまとまらない。 - 相続人の中に、まったく話し合いに

応じない人物や、連絡がつかない

人物がいる。 - 生前贈与を受けた人物が相続人の

中にいるが、本人が認めない。 など

調停が成立しなければ

「遺産分割審判」へ進む

遺産分割調停は半年以内で成立する場合がある一方で、1年かかる場合もあり、また数年かけても成立しない場合もあります。

遺産分割調停には、法的な強制力はありません。

そのため、相続人のうち1人でも調停案に反対の人がいれば、調停は不成立となるのです。

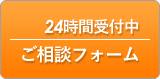

遺産分割調停でも話がまとまらない場合は自動的に「遺産分割審判」へ移行します。

この段階では相続人の考えではなく、裁判官が遺産分割方法を決定し、相続人はそれに従って遺産分割を進めていくことになります。

本記事では遺産分割審判について次の項目を中心に、わかりやすく解説していきます。

- 遺産分割審判の内容・手続き・流れ

- 遺産分割審判で注意するべきポイント

- 審判内容に不服がある場合の対応

- 弁護士に依頼するメリットと注意点 など

最後までお読みになり、今、あなたが必要な正しい知識を得て、納得のいく遺産分割を実現していただきたいと思います。

目次

審判とは?

調停・訴訟と何が違うのか?

遺産分割審判とは?

家庭裁判所における「審判」とは、家庭内の紛争や少年事件において、裁判官が当事者の意見や調査結果に基づいて最終的な判断を下す裁判手続きです。

親族間の問題の審判は「家事審判」に分類され、遺産分割に関する審判も含まれます。

【参考資料】:審判手続一般(最高裁判所)

遺産分割について親族間での合意が得られない場合、通常は「遺産分割調停」の申立てにより、家庭裁判所で話し合いが行なわれます。

遺産分割調停は、裁判官と、民間から選ばれた調停委員(2名以上)の立ち合いのもとで合意を目指した話し合いを行なっていくもので、相続人全員の出席が必要です。

【参考資料】:遺産分割調停(最高裁判所)

しかし、ここでも話し合いがまとまらず調停が成立しない場合は、自動的に審判手続が開始されます。

審判が行なわれるのは、相続開始地(被相続人の最後の住所地)または当事者が合意で定めた家庭裁判所になります。

【参考資料】:各地の裁判所(最高裁判所)

遺産分割審判では、裁判官が遺産に関する物や権利などの一切の事情を考慮して審判し、遺産の分割について決定します。

調停の場合、調停案に反対する人が1人でもいれば成立しません。

一方、審判の場合は反対する人がいても、最終的な審判には相続人全員が従わなければなりません。

※遺産分割以外の問題、たとえば「遺言の効力」や「遺産の範囲」、「相続人の範囲」、「遺産の使い込み」、「遺留分侵害額請求」などの場合は訴訟に移行します。

遺産分割審判の流れ

通常、遺産分割審判は次のような流れに沿って、手続きを進めていきます。

<遺産分割審判の流れ>

調停から自動的に移行/

家庭裁判所に審判の申立て

⬇︎

裁判所から呼出状が

当事者全員に届く

⬇︎

第1回審判期日

⬇︎

数回の期日を経て、

裁判所から審判書が届く

⬇︎

審判が確定

⬇︎

審判結果に不服の場合は

「即時抗告」

遺産分割審判の特徴・内容・

注意ポイント

調停から移行する場合の

申立ては不要

通常、遺産分割については裁判所が初めから判断を下すのではなく、まずは話し合いで解決を図る意向であるため、先に遺産分割調停の手続きを行なうことが一般的です。

そのため、調停を経ずに遺産分割審判の申立てをした場合、調停が成立する見込みがないと判断できる相当な事情がなければ、裁判所の判断で調停の手続きに付されることが多いといえます。

なお、調停が不成立の場合はそのまま自動的に遺産分割審判に移行するため、あらためて申立てをする必要はありません。

第1回期日までに

主張をまとめておく

遺産分割審判では、調停よりも証拠が重視されるため、裁判官から次の資料などを求められる場合があります。

- 調停の過程で出した主張について

整理した資料 - 預貯金の最新の残高や保有株式の

直近の価格など財産に関する資料

など

そのため、第1回期日が設定されるまでに漏れなく用意しておく必要があります。

弁護士に依頼しているなら、資料の収集・手配をお願いすればスムーズに進めることができます。

第1回審判期日では

出頭する必要がある

家庭裁判所から指定された第1回審判期日には出頭する必要があります。

申立人だけでなく、原則として相手方当事者も同席しますが、これは申立人の主張に対して相手方当事者による反論の機会を与える必要があるからです。

そのため、調停とは違ってお互いが顔を合わせることになります。

当日は、遺産分割調停のような話し合いは行なわれず、裁判官と当事者が集まり、これまでに提出された書類や資料などの証拠の確認がなされます。

状況によっては審問期日が設けられ、裁判官が直接、当事者から意見の陳述を聴取することがあります。

なお、審判前に和解案が示される場合もあります。

この段階で調停が成立すれば調停調書が作成され、事件解決となります。

第2回期日以降/

審判は何回行なわれるのか?

審判期日の回数に制限はなく、概ね1か月~1か月半に1回のペースで行なわれます。

裁判所が公表しているデータでは、遺産分割調停・審判の60%強が1年以内で解決しており、審理回数が10回以内のものが約90%となっています。

【参考資料】:年報 詳細検索条件指定画面(裁判所)

審判結果は郵送で届く

裁判官は当事者の陳述などを聴き、事実を調査し、相続財産の種類や性質、相続人それぞれの生活状況などを考慮したうえで、分割方法を定めて審判を下します。

審判の結果は、郵送で審判書が届く仕組みになっています。

民事裁判のように公開の法廷で判決が読まれることはありません。

届いた審判書については、よく読んで内容を確認・把握しましょう。

不服がある場合の対処法は?

遺産分割審判では、法律で決まった相続分で遺産を分けることに主眼が置かれています。

そのため、たとえば不動産などで相続人が売却を望んでいないケースでも、「遺産を換価(売却)して得た金銭を分割する」といった内容の審判が下される場合もあります。

もし審判結果に不服がある場合は、審判の告知を受けた翌日から起算して2週間以内に「即時抗告」という不服申立てをすることができます。

ここから舞台は高等裁判所に移行し、また審理が行われることになります。

遺産分割審判の効力/

何ができるようになるのか?

審判が確定すると調停調書や裁判の判決と同様の効果・効力を持つことになるため、内容を覆すことができなくなります。

そのうえで、次のようなことが可能になります。

強制執行を行なうことができる

審判が確定すると、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行、その他の給付を命じるなど、執行力のある債務名義と同一の効力を有することになります(家事事件手続法第75条)。

仮に審判の内容に従わない相続人がいても、その人物に対して強制執行の手続きを進めることができます。

たとえば、遺産分割の内容によっては、一部の相続人から他の相続人に対して金銭を交付する必要がある場合がありますが、支払いが滞っている場合では審判書があれば、債権回収のために財産の差し押さえなどの強制執行ができるわけです。

ただし、強制執行をするためには、裁判所に対して強制執行の申立てをする必要があります。

名義変更や解約ができる

審判書には、誰がどの財産を承継するのかなどの権利関係が明らかにされているので、他の相続人の押印などを受けなくても、不動産の名義変更や預貯金の解約などもできます。

遺産分割審判の出頭は

弁護士にも任せられる

家庭裁判所に出頭できない人は、次の2つの方法を利用することができます。

電話会議システムを利用

「電話会議システム利用希望申出書」を提出し、自宅から電話会議システムを利用して審判に参加することができます。

ただし、裁判所の判断次第のため、必ず利用できるわけではないことに注意が必要です。

弁護士に依頼する

弁護士に依頼して、代理人として審判に出席してもらうことも可能です。

希望する場合は弁護士に相談してください。

なぜ遺産分割は

もめてしまうのか?

相続 = 争族とも言われるように、遺産の取り分(割合)や内容で兄弟姉妹同士が争ってしまうケースは、じつは多く発生しています。

ではなぜ、争いが起きてしまうのか? ここでは主な理由について考えてみます。

遺言書関連

被相続人(親など)が

遺言書を残していない

被相続人(親など)が生前に遺言書を用意して遺産分割対策をしていないケースなどでは、遺産分割でもめる場合があります。

ポイント① 相続順位と

法定相続分(割合)を

理解しておく

まずは、法的に定められた相続順位と法定相続分(割合)を理解しておくことが大切です。

被相続人(親など)の遺産を相続できるのは「法定相続人」です。

民法では、第1順位から第3順位までの法定相続人の順位と、配偶者はつねに相続人になることを規定しています。

- 「第1順位:子」

法定相続分:

配偶者が2分の1/子が2分の1 - 「第2順位:親」

法定相続分:

配偶者が3分の2/親が3分の1 - 「第3順位:兄弟姉妹」

法定相続分:

配偶者が4分の3/兄弟姉妹が4分の1

たとえば、配偶者(妻)と3人の子供(長男・長女・次男)がいる被相続人の場合で考えてみます。

この方が亡くなった場合、その遺産は配偶者(妻)が2分の1、子が2分の1の割合になるので、2分の1をさらに3等分すると、子供1人の取り分は6分の1になります。

ポイント② 遺言書は

法定相続分より優先する

遺産分割では、まず遺言書の有無がポイントになります。

というのは、相続では遺言書の内容が法定相続分より優先するからです。

遺言書の内容が不公平

遺言書の内容が、長男や長女を著しく優遇する内容であったり、再婚相手や内縁の配偶者に多額の遺贈をする内容であったり、晩年に介護など面倒を見てきた人への相続分が少なすぎるなどのケースでは、他の相続人が納得できない場合が多いでしょう。

相続人同士の関係性や

立場の違い

- 相続人同士の仲が悪い、疎遠である

- 前妻との間に認知した子供がいた

- 内縁の配偶者がいる

- 相続人の中に認知症の人や連絡が

とれない行方不明の人がいる - 特定の相続人にだけ高額な生前贈与があった

- 特定の相続人が財産管理をしている

- 被相続人への介護負担が相続人の間で不公平 など

このようなケースでも遺産分割協議がもめてしまう確率が高いでしょう。

相続財産関連

相続財産の範囲が不明確

遺産分割協議の前には相続遺産の調査を行ないますが、あとから預金通帳が見つかる、生前贈与の事実が発覚、相続財産の範囲を知っている相続人が他の相続人に教えない、などさまざまな理由から相続財産を確定できないケースがあります。

分割しにくい財産がある

- 現金の遺産がなく、自宅しかない

- 複数の不動産や株式などがあり複雑

- 被相続人が会社を持っていた など

上記のような事情がある場合、相続が複雑で難しくなり、もめてしまうケースがあります。

また、兄弟などの親族であるがゆえに、お互いが感情的になってしまい話し合いにならない、一度こじれてしまうと修復が難しい、などの事情も絡んできてしまいます。

こうした場合は当事者同士で解決するのは困難になってしまうため、弁護士などの第三者を入れて遺産分割協議を行なう、遺産分割調停では弁護士に代理人になってもらうなどの対応をしたほうがいいでしょう。

遺産分割審判を

有利に進めるために大切なこと

譲れるところは譲歩する

調停の段階から、譲れる部分(自分の希望で譲りたくない部分以外)は譲歩、妥協することも重要になってきます。

なぜなら、前述したように調停が不成立となり審判になると、最終的には裁判官の判断に従わなければいけないため、自分が希望していたことが覆ってしまう場合があるからです。

たとえば、実家は残したいと考えていたところ、審判では「実家は売却して、売却益を相続人同士で分けるように」という判断が下されてしまうケースなどもあるため、慎重な判断・選択・対応が重要です。

弁護士への相談・依頼を

真剣に検討するべき

財産の内容が複雑でない場合などでは、ご自身で遺産分割審判の準備をして、進めていくことは可能です。

しかし、審判を有利に進めたい、ご自身が望んだ結果を得たい場合は、遺産相続分野に強い弁護士に相談・依頼されることをおすすめしています。

しかも、弁護士には少なくとも調停を申し立てる前に相談・依頼をすることが重要になってきます。

なぜなら、審判や訴訟では、調停の際の記録内容も重視されるからです。

実際、裁判所が公表しているデータを見てみると、遺産分割審判では約80%の人が弁護士に代理人を依頼していることがわかります。

また、依頼率は遺産総額が大きくなるほど高くなっています。

- 調停で自分の希望を通しながら有利になるように交渉を進めたい。

- 審判で求められる提出書類や資料を漏れなく収集し、準備したい。

- 審判では、法的に効果的な主張をしっかりしていきたい。

これらを実現したいのであれば、信頼できる弁護士に任せてしまうことも検討してください。

安心して日常生活を送りながら仕事に集中することもでき、ご自身にとって有利な結果を得ることができるはずです。

弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。

遺産相続の問題は一人で悩まないでください。

あなたからのご連絡をお待ちしています。