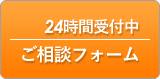

相続を弁護士・司法書士・税理士に相談する場合の違いとは?

相続に関する悩みを相談できる専門家には、弁護士・司法書士・税理士が挙げられます。

それぞれ相談できる内容が異なるため、相談内容に応じて相談する相手を選ばなければなりません。

適当に選択したり誤った相談先を選んだりすれば、再度相談相手を選び直す手間や時間、費用がかかります。

ここでは、弁護士・司法書士・税理士がそれぞれ相続問題で対応できる相談内容や目的別の選び方などを解説します。

相続に関する相談先でお悩みの方は、是非参考にしてください。

相続問題における

専門家ごとの役割

相続問題は、法律だけではなく登記や税務などさまざまな分野が絡みます。

そのため、どの専門家に相談すべきか悩んでしまう方も多いでしょう。

円滑に問題を解決するには相談内容に合った専門家へ相談する必要があり、弁護士・司法書士・税理士は異なる役割を担っています。

各専門家が対応できる分野をまとめた表が、以下の通りです。

| 弁護士 | 司法 書士 | 税理士 | |

|---|---|---|---|

| 遺産分割の トラブル対応 | ◯ | △ | × |

| 相続登記 手続き | △ | ◯ | × |

| 遺言書の 作成 | ◯ | ◯ | × |

| 相続税の 申告 | × | × | ◯ |

| 法定相続人 調査 | ◯ | ◯ | △ |

| 相続財産の 調査 | ◯ | △ | ◯ |

| 相続放棄の 申立 | ◯ | △ | × |

| 遺産分割 協議書の作成 | ◯ | △ | △ |

(〇 = 対応可能 △ = 補助的に対応、

場合によって対応可能 × = 対応不可)

こちらの表を基に、相続問題における各専門家の役割の詳しい内容をみていきましょう。

弁護士

弁護士は、相続に関するあらゆる法的トラブルの解決を扱う専門家です。

とくに相続人同士の紛争が起きた場合、強い味方になります。

遺産分割協議がまとまらない場合の調停・裁判対応や、遺留分侵害額請求、遺言の無効主張など、家庭裁判所を通じた法的手段を取ることができるのは弁護士だけです。

また、法定相続人や財産の調査を行うこともでき、争いを見越した遺産分割協議書の作成や、相続放棄の申立書の作成・提出代理も対応できます。

相続登記や税務面には直接関与しませんが、関係士業と連携して手続きをサポートすることが一般的です。

弁護士は、税理士登録をすることで税理士資格を得ることができ、その場合は税務申告を行うことができます。

相続トラブルが起きてから相談するだけではなく、予防的な観点から生前対策を依頼することもできます。

公正証書による遺言の作成で、相続問題が起こらないように予防として弁護士に相談することも大切です。

司法書士

司法書士は、主に相続登記を中心とした法的書類作成の専門家です。

とくに不動産が相続に含まれている場合は、名義変更(相続登記)を行う必要があり、司法書士がその業務を担います。

2024年の法改正によって相続登記が義務化され、不動産を相続した際には原則3年以内の登記申請が必要です。

相続登記のためには、戸籍をもとに法定相続人を確定し、遺産分割協議書を整え、相続財産の内容を正確に把握する必要がありますが、これらの工程も司法書士が一括してサポートできます。

また、家庭裁判所への相続放棄申立書の作成も代行でき、弁護士に比べて費用を抑えられる点がメリットです。

ただし、司法書士は書類作成までは可能ですが、代理人として手続きを行う代理申立ては出来ません。

また、代理人としての交渉や訴訟への対応もできないため、弁護士との連携が必要になる場面があります。

税理士

税理士は、相続税や節税対策に関する専門家です。

相続税の申告は、相続開始を知った日から10か月以内に税務署へ提出しなければなりません。

この申告には、財産の評価、控除の適用、遺産分割の状況など、複雑な要素が絡むため、正確に処理するには税理士の専門的な知識が必要です。

とくに不動産や株式など評価が難しい財産が含まれる場合、適切な評価をしなければ追徴課税、過少申告加算税などのペナルティを招くリスクがあります。

また、相続税の基礎控除や配偶者控除、小規模宅地の特例など、節税に有利な制度を活用するためのアドバイスも受けられます。

相続税が発生しそうな場合や、資産が複雑な場合に適した相談先といえます。

目的別・相談内容別で見る

おすすめの専門家

相続に関する悩みは、相続人同士のトラブルや、登記などの書類手続き、相続税に関することなど、目的によって適切な相談先が変わります。

上記で各専門家の役割を解説しましたが、ここからは相談内容や目的別に相談すべき専門家をわかりやすく解説します。

相続のトラブルや争いが

ある場合は弁護士へ

相続に関するトラブルや争いが起こっている場合、弁護士に相談することが最適です。

具体的な相談内容の例は、以下の通りです。

- 相続人同士で意見が対立している

- 遺産分割協議がまとまらない

- 遺言書の有効性を争いたい

- 調停や裁判を視野に入れている

弁護士は、法律に基づいた交渉や調停、裁判手続きの代理を行うことが可能です。

そのため、トラブルや争いを法的に解決するための強い味方になります。

また、遺産分割協議書の作成や相続放棄の申立ても代理で行えるため、相続問題をスムーズに解決できます。

登記など手続き中心ならば

司法書士へ

相続登記や家庭裁判所への相続放棄申立書の作成など、書類の作成が中心の場合は、司法書士への相談が適任です。

具体的な、以下のようなケースが挙げられます。

- 不動産の名義変更(相続登記)を

したい - 相続放棄の申立書を作成したい

- 相続人や財産を調査してほしい

- 遺産分割協議書を作成したい

司法書士は、戸籍の収集や法定相続人の確定、遺産分割協議書の作成などもサポートできるため、相続登記をスムーズに進めたい場合に頼りになるでしょう。

相続税の申告や節税対策は

税理士へ

相続税の申告や節税対策に関する相談は、税理士が適しています。

税理士への相談が適したケースは、以下の通りです。

- 不動産や株式の評価を正確に行いたい

- 相続税の節税のアドバイスを受けたい

- 相続税申告の期限に間に合わせた

申告をしたい

相続税の申告は被相続人が亡くなってから10か月以内に行う必要があります。

それまでに正確な財産評価や控除の適用、節税対策を行わなければならず、税理士のサポートが必要になるでしょう。

不動産など評価が難しい財産を含む場合にも、適切な評価を行いながら相続税申告をすることが可能です。

また、基礎控除や配偶者控除など節税アドバイスも受けられるため、税負担を軽減したい場合にもおすすめです。

相続における専門家の相談費用

相続に関する専門家への相談する場合は費用が発生しますが、相談内容や選んだ専門家に応じてかかる費用は異なります。

弁護士・司法書士・税理士それぞれに相談・依頼した場合の一般的な費用相場は、以下の通りです。

弁護士の相談費用と報酬の相場

弁護士への相談費用は、初回は無料のケースも多いです。

費用が発生する場合は、初回相談で5,000円〜10,000円程度(30分〜60分)が一般的です。

また、相談から依頼をする場合、着手金・報酬金が発生します。

例えば、遺産分割協議や遺留分侵害額請求などの交渉・調停・訴訟対応を依頼した場合の相場費用は、以下の通りです。

- 着手金:20万円〜50万円程度

- 報酬金:得られた経済的利益の

10〜16%前後

また、遺言書作成や相続放棄など単発の手続きであれば、10万円~20万円程度の定額料金で対応してもらえることもあります。

司法書士の相談費用と

報酬の相場

司法書士の相談費用は、30分5,000円前後が目安ですが、事務所によっては無料相談を実施していることもあります。

相続登記を依頼する場合は、財産の内容や相続人の数によって異なりますが、費用相場は以下の通りです。

- 相続登記一式の報酬:5万円〜10万円程度

- 戸籍の収集や法定相続情報一覧図の

作成:1万円〜3万円程度 - 登録免許税:不動産評価額の0.4%

また、相続放棄の申立書作成のみを依頼する場合は、1万5,000円〜3万円程度が多いようです。

司法書士は書類作成が中心になるため、比較的費用は抑えられる傾向にあります。

税理士の相談費用と報酬の相場

税理士への相続相談は、1時間で1万円前後が相場ですが、初回無料相談を実施している税理士事務所も多いです。

相続税申告の依頼費用は、相続財産の総額に応じて段階的に増えることが一般的です。

費用相場は以下の通りになります。

- 財産総額3,000万円未満:

10万円〜20万円程度 - 5,000万円〜1億円未満:

20万円〜40万円程度 - 1億円〜2億円未満:

40万円〜70万円程度

財産の内容が複雑な場合は、追加で費用が発生することがあります。

また、生前の節税対策コンサルティングを依頼する場合は、別途費用がかかるでしょう。

金額は資産規模や難易度によって異なってくるでしょう。

各専門家に依頼する

メリット・デメリット

相続における相談内容で相談する専門家を決めることも大切ですが、各専門家のメリット・デメリットを知って相談先を決めることも大事です。

各専門家へ依頼する前に、メリットとデメリットをそれぞれ知っておきましょう。

弁護士

弁護士は他の専門家に比べると費用が高くなることがデメリットになりますが、相続問題を全面的に対応できるというメリットがあります。

メリット

弁護士は法律の専門家として、相続に関わるあらゆるトラブルに対応できます。

遺産分割協議が難航した場合の交渉や調停、裁判手続きまで全面的にサポート可能です。

遺言書の作成支援や相続放棄の手続きも任せられるため、複雑なケースでも安心して依頼できます。

また、法的観点から最善の解決策を提案してくれるため、トラブル回避や早期解決に役立ちます。

ただし、費用は高めであることが多いため、予算と相談しながら依頼を検討しましょう。

デメリット

弁護士費用は、他の専門家と比較すると高額になることが一般的です。

着手金や報酬金、相談料などが発生し、依頼の内容の複雑さによっては数十万円から数百万円になる場合もあります。

また、弁護士ごとに得意分野や対応の仕方が異なるため、専門性や相性を事前に確認することが重要です。

複数の弁護士に無料相談などを利用して相談し、自分に合った弁護士へ依頼することを推奨します。

司法書士

司法書士への相談・依頼は費用を抑えやすい傾向にありますが、裁判や代理での対応ができないというデメリットがあります。

メリット

司法書士は相続の登記手続きの専門家であり、遺産分割協議書の作成や相続登記をスムーズに行ってくれます。

弁護士に比べて費用が抑えられるため、比較的手軽に依頼しやすい点がメリットです。

法務局への手続きが中心になるため、書類作成や申請を効率的に進めたい場合に適しています。

また、簡易な遺産分割や相続登記だけを依頼したい場合、コストパフォーマンスが良く依頼できることは大きなメリットといえます。

デメリット

司法書士は、一定の場合を除き、裁判手続きや紛争の代理人になることができません。

そのため、遺産分割協議で調停や訴訟が必要な場合の依頼には適していないでしょう。

基本的に書類を作成することが司法書士の役割になることを理解し、依頼する必要があります。

問題が複雑な場合や法的な争いが想定されるケースでは司法書士だけでは対応が不十分になるため、弁護士への依頼も必要です。

また、税務申告や相続税の相談には専門外のため、税理士への依頼が別途必要になるケースもあります。

税理士

税務に特化した専門家なので、相続税に関することを相談できます。

しかし、他の分野は対応することができないため、他の専門家との連携が必要になることが想定されます。

メリット

税理士は、相続税の申告や節税対策に特化した専門家です。

税務申告に関する複雑なルールや控除の適用を正確に把握しているため、適切な節税方法を提案してくれます。

また、相続税の申告期限は短いため、税理士に依頼すれば安心して期限内の申告が可能です。

相続税の負担を減らすための生前対策のアドバイスも受けられるため、税務面でのサポートは心強い存在になるでしょう。

デメリット

税理士は税務に関する専門家であり、法律的な争いや登記手続きには対応できません。

遺産分割協議の交渉や調停、裁判手続きは扱えないため、税務以外の問題は他の専門家に依頼する必要があります。

また、相続税の申告が不要なケースや税務以外の相談をしたい場合は、税理士のサポート範囲外となります。

そのため、相続の全体的な対応を求める場合は、税理士と他の専門家が連携しているような事務所を選ぶべきと良いでしょう。

まとめ

相続に関する相談先には弁護士・司法書士・税理士などの専門家が挙げられますが、それぞれ対応できる内容が異なります。

相続に関することでトラブルになっている場合は弁護士への相談が適していますし、書類作成だけを相談するのであれば司法書士への相談が適しています。

ただし、相談先によっては対応できない内容もあるため、相談の途中で他の専門家への依頼が必要になることもあります。

そうなれば相談先を探す手間や費用もかかるため、最初から他の専門家との連携が可能な事務所などを選ぶと安心です。

遺産の相続でお困りの時は一人で悩まず、まずは一度、ご連絡ください。